Подобное

сочетание в рисунке решения конструкции, своего рода "скелета" формы

предмета, и впоследствии изображение поверхности формы характерно для реалистического

метода рисования. Соответственно и в рисунке куба художник должен начинать с

анализа и построения его конструкции, чтобы затем перейти к изображению видимых

особенностей его внешней формы.

Подобное

сочетание в рисунке решения конструкции, своего рода "скелета" формы

предмета, и впоследствии изображение поверхности формы характерно для реалистического

метода рисования. Соответственно и в рисунке куба художник должен начинать с

анализа и построения его конструкции, чтобы затем перейти к изображению видимых

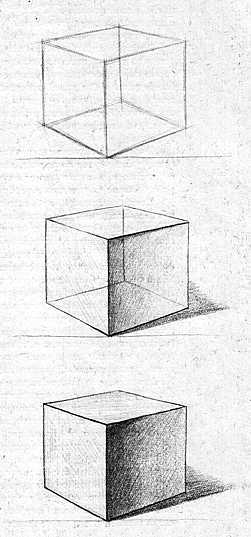

особенностей его внешней формы.Рисовать куб надо без фона, на четверти листа бумаги, разместив его по аналогии с только что рисованным каркасом. Но здесь, кроме самой постановки, следует обратить внимание и на освещение. Освещается куб с левой стороны так, чтобы часть его граней находилась в свету, часть - в тени. Рисунок начинают с определения основания. Прежде всего помечается как бы проволочный каркас куба, для чего рисующему необходимо представить себе куб прозрачным.

Этот прием позволит точнее решить конструкцию. Когда же конструкция будет построена и художник, сверяя ее с кубом, точно определит и выверит размеры граней, углы, отношения отдельных ребер, можно переходить к изображению видимой формы модели.

Свет, освещающий куб, падает на его поверхности. Вся форма и каждая отдельная грань освещены неравномерно. В самой темной и в самой светлой сторонах куба есть в свою очередь места более светлые (более близкие к источнику света) и более темные (удаленные от него). Анализируя освещение куба, художник увидит, что грань светлеет, соединяясь (пересекаясь) с темной стороной, и наоборот. Все это должно быть тщательно передано в рисунке, если рисовальщик хочет изобразить предмет точно таким, каким его видит.

Но, разобравшись в тональных особенностях отдельных граней куба, начинающий художник все же еще не выяснит для себя вопроса, как приступать к рисунку. Если, строя конструкцию куба, он сначала помечал основание, затем строил ребра и находил верхнюю грань, то можно ли и здесь установить подобную последовательность, решив в тоне одну грань, а затем постепенно и все остальные? Представьте, что рисовальщик попытается именно так повести работу. Вырисованная им одна грань будет резко противоречить всему слегка помеченному кубу, смотреться наклейкой, и в результате разрушит то единое пространство, которое передается на листе бумаги, в котором художник строил свой рисунок. Подобное начало противоречит самому характеру восприятия нашим глазом формы куба.

Попробуйте проследить за тем, как вы смотрите на куб и что именно бросается вам в глаза прежде всего - детали формы или весь куб на столе. Оказывается, наш взгляд всегда сначала схватывает и как бы фиксирует общую форму любого предмета и лишь затем переходит к рассматриванию подробностей. И эта особенность человеческого восприятия обусловливает, как вам известно, один из важнейших принципов рисунка - изображение предмета от общего. Соответственно и в нашем задании, только наметив общую форму куба, общее освещение, можно переходить к проработке деталей. Построив конструкцию куба, нужно затем перейти к определению общего характера освещения всей его формы. Для этого, сравнивая рисунок с моделью, отмечаем в натуре светлую грань и грань, не получающую прямых лучей света. Последнюю сразу же легко заштриховываем. Когда форма куба будет таким путем намечена, начинаем подробнее анализировать светотень и отмечаем на модели самое светлое и самое темное место. Более темные грани заштриховываются.

В ходе работы вначале резинкой лучше совсем не пользоваться, стараясь легко водить карандашом и лишь постепенно увеличивать силу тушевки.

Строго следуя настоящему методу, все время сравнивая свой рисунок с натурой, каждое уточнение тона граней с общей формой и освещением куба, начинающий художник увидит, что на рисунке станет возникать все более похожее изображение модели. Он наглядно убедится в том, что форма куба строится светотенью, которая позволяет вылепить и уточнить все его грани.

Таким образом, до сих пор процесс работы над рисунком куба складывался из двух частей. Первую составляло построение конструкции куба, его как бы каркаса, вторую - построение светотени, то есть освещения его поверхности. Но коль скоро художник точно передаст все особенности распределения тона по граням куба и вместе с тем выверит правильность рисунка граней, размеры последних - ему предстоит перейти к заключительному этапу. Стараясь передавать как можно точнее особенности освещения каждой грани, он мог упустить и почти обязательно упустит общее освещение формы. В результате куб получился пестрым из-за неравномерного распределения света. Чтобы восстановить теперь то цельное зрительное впечатление, которое он производит на наш глаз, надо снова сравнить свой рисунок с натурой, но на этот раз не вдаваясь в мелочные подробности, а как бы сразу, одним взглядом, стараясь уловить тональное единство в натуре. Соответственно какие-то части куба придется затушевать, если тон на них окажется слишком светел, другие, наоборот,- высветлить резинкой, приводя к единству весь рисунок, то есть вести рисунок от общего к деталям и от деталей к общему.

Примером подобного изображения куба служит рисунок (см. Упражнение 10), где куб построен правильно и верно решен в тоне.

Следующей после куба моделью должна послужить обыкновенная четырехгранная призма - предмет более сложный по своей форме, поскольку в отличие от куба в нем верхняя и нижняя грани отличаются от боковых.

Рисунок призмы ведется по аналогии с рисунком куба. Сначала строится конструкция формы призмы, то есть находится нижнее основание (рисовальщик рассматривает при этом призму как прозрачную), потом восстанавливаются грани и находится верхняя часть призмы. Все это делается путем измерения углов, размеров граней и ребер, постоянного сопоставления рисунка с натурой. Приступая к светотеневому решению формы, сначала следует так же широко, как и на кубе, проложить основные тени, но в дальнейшем, при выяснении распределения света и теней по граням, нужно работать особенно внимательно, так как задача здесь много сложнее. Поэтому важно сразу же точно определить самое светлое и самое темное место на каждой грани призмы и, исходя из этих ориентиров, решать все остальное, строя таким образом единую форму.